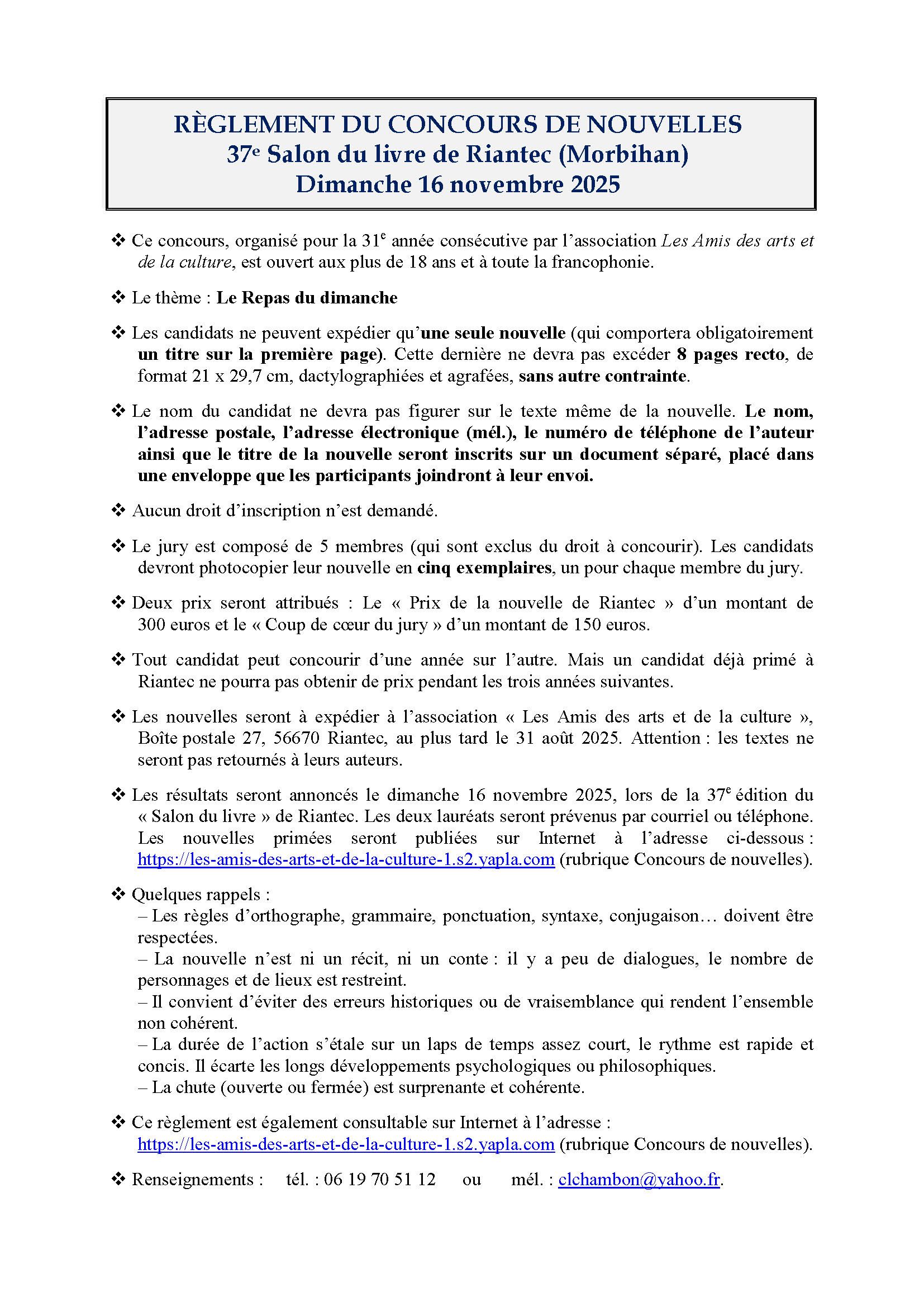

Nouvelles primées en 2025 :

PREMIER PRIX :

Table commune

Ernestine LE ROY

Malgré ses efforts, la cuillère de Charlotte laissait entendre un raclement métallique contre l'assiette creuse. Elle porta à ses lèvres l'ustensile et entreprit d'avaler son contenu, un velouté orange indéterminé mais parfumé. Un silence habituel régnait, à peine troublé, comme pour mieux le souligner, par l'horloge qui battait la mesure du temps suspendu de ce dimanche de décembre. Le dernier que Charlotte passait avec Micheline avant les fêtes. Le coeur de la jeune fille se serra. Par-dessus la table, Charlotte regarda son hôte qui s'activait à récupérer les dernières gouttes de potage. Dix mois s'étaient écoulés depuis leur premier rendez-vous.

— Tu verras, elle n'est pas très facile, lui avait dit Hakim.

— C'est-à-dire ?

— Elle parle très peu et cela peut être pesant. On a déjà essayé avec deux autres personnes avant toi qui ne sont pas restées.

L'association Table commune, dont Hakim était le créateur et l'animateur bénévole, mettait en relation des personnes âgées et des jeunes pour un partage de repas hebdomadaire ; elle faisait le double pari de briser la solitude des uns et la précarité des autres. Le choix du jour de rencontre était laissé aux adhérents ; Charlotte avait opté pour le dimanche midi. Étudiante, sans être dans le besoin, elle n'avait ni le budget suffisant ni le temps de faire tous les week-ends les centaines de kilomètres qui la séparaient de la maison familiale.

Dans le froid de février, un dimanche matin, elle avait pris un bus en direction d'une petite ville périphérique dont elle n'avait jamais entendu parler jusqu'à ce que Hakim lui envoie l'adresse, trois jours avant. Moitié impatiente, moitié craintive à l'idée de ce premier déjeuner commun, Charlotte avait observé le paysage en essayant d'imaginer le visage de la vieille dame. De rares passagers l'accompagnaient. Passé la rocade, ils avaient traversé, en ligne quasi droite, la zone industrielle désertée qu'animaient à peine les enseignes des fast-foods, trop lumineuses dans le ciel gris. Sans jamais disparaître, les constructions s'étaient espacées, cédant par endroit la place à des champs nus aux sols lourds. Place de l'église, elle était descendue et, suivant les indications du GPS de son téléphone portable, elle avait remonté la rue principale, puis avait tourné à gauche. Micheline habitait au fond d'une ruelle peu passante. Charlotte avait frappé à la porte et avait attendu un temps qu'elle trouva anormalement long, tant elle avait hâte. La maison qui se dressait devant elle était petite et semblait écrasée par l'imposante demeure bourgeoise qu'elle jouxtait ; leurs murs à toutes deux étaient recouverts du même enduit gris, réhaussé par le rouge des appuis de fenêtres en brique. Enfin, le battant s'était ouvert.

— Bonjour, avait-elle dit.

— Bonjour.

— Vous êtes Micheline ?

— Oui.

— Je suis Charlotte, votre « convive ». C'était le nom que l'association utilisait pour désigner accueillants et accueillis.

— Je suis ravie de vous rencontrer !

— Je peux entrer ?

— Oui.

Avec le temps, Charlotte avait fini par s'habituer à ces dialogues déséquilibrés, ses quasi-monologues... Pourtant, la jeune fille, qui avait une appétence pour les histoires du passé, adorait entendre les plus âgées parler de leur quotidien ou des évènements de leur vie. Mais elle avait compris, tout de suite, qu'avec Micheline, il ne s'agirait pas de cela. Le regard souvent éteint, les gestes lents, la parole rare, Micheline se mouvait dans son intérieur de manière fantomatique. Charlotte était sortie déçue de son premier repas. Pourtant, elle avait persisté ; elle ne savait elle-même pas pourquoi. Toujours, elle revenait vers la vieille dame et vers ce temps passé ensemble à égrainer les minutes de silence. Arrivée avec le dernier bus de la matinée, Charlotte repartait quatre heures plus tard avec le sentiment qu'une éternité venait de s'écouler. Jamais l'ennui ne venait gâcher leur relation malgré le mutisme de Micheline et, hormis lors de leur première rencontre, à aucun moment, Charlotte ne fût tentée de sortir de son sac son téléphone pour le consulter. Elle était toute entière à ces instants.

***

L'étudiante se leva pour aider Micheline à réchauffer le plat suivant : des lasagnes en barquette.

— Je vais le faire Micheline, attendez... (Malgré plusieurs dimanches partagés, Charlotte ne s'était jamais permise de passer au tutoiement ; elle n'avait même pas osé le suggérer à Micheline.)

— Merci.

Le micro-ondes, posé sur le frigo, était le seul élément « de modernité » dans la petite cuisine qui comportait également un buffet et une table avec quatre chaises, tous assortis en formica blanc et brun. Sous la fenêtre, un évier ébréché en faïence jaunie. Contre un mur, un poêle à charbon hors d'âge qui ne chauffait plus rien, et depuis longtemps. Micheline y avait posé la plante verte, cadeau que Charlotte lui avait apporté un dimanche que la jeune fille avait choisi, arbitrairement, comme date anniversaire. La vieille dame devait avoir plus de quatrevingt-dix ans mais Charlotte ne connaissait pas son âge véritable ni le jour de sa naissance. Cela faisait partie des règles de l'association : on ne savait que ce que les autres voulaient nous confier, et Micheline n'avait pas été prodigue en détails.

Avant le premier repas commun, Charlotte avait passé une demi-journée dans les locaux de Table commune pour une matinée de formation. Les engagements des convives – respect, bienveillance, tolérance – lui avaient été rappelés ainsi que quelques gestes de premiers secours. Elle avait aussi appris comment, en évoquant les petits-enfants, le chat du voisin et le quotidien, ramener doucement vers un présent plus apaisé une personne que des souvenirs malheureux auraient enlisés dans de sombres pensées. Fils perdu, ruine, maltraitance, maladies... s'invitaient parfois dans les conversations.

Mais Micheline, elle, ne se racontait pas ou si peu, pas plus aujourd'hui qu'au premier jour. Ses réponses aux questions de Charlotte étaient d'une concision mécanique.

— Comment va ta taiseuse ? ne manquait-on pas d'interroger l'étudiante lors des rencontres organisées régulièrement par l'association.

— Bien, répondait-elle songeuse, se sentant un devoir de défendre Micheline.

— Elle doit pourtant bien avoir eu une vie ?

À la pénurie d'éléments transmis par Micheline, Charlotte avait compensé avec son imagination, tentant de percer un peu ses mystères, observant minutieusement, dimanche après dimanche, son espace de vie – une cuisine, une chambre – et les rares éléments de décoration qui le peuplaient. Lors de leur deuxième rencontre, elle avait osé s'approcher du bahut sur lequel, entre un tas bien rangé de boîtes de médicaments et le téléphone, étaient disposées quelques photographies. Sur l'une d'entre elles, en noir et blanc, Charlotte identifia Micheline, beaucoup plus jeune, au bras d'un homme grand et souriant. Le couple posait dans l'allée d'un jardin fleuri d'une maison que Charlotte reconnut, sans certitude, comme la demeure voisine à celle de Micheline.

— C'est votre mari, demanda-t-elle en désignant le cadre ?

— Oui.

— …

— …

— Il est mort ? se permit de demander Charlotte.

— Oui.

— Qu'est-ce qu'il faisait comme métier ? s'enhardit la jeune fille. Elle se mordit les lèvres tant sa propre question l'agaçait, cette manière de se définir par sa profession.

— Homme à tout faire.

— Dans la maison à côté ?

— Oui.

— Et vous ?

— Femme de ménage, répondit Micheline.

Effectivement, son foyer, bien que modeste, est toujours extrêmement propre, songea Charlotte. Et, il flottait toujours dans l'air un doux parfum dans toutes les pièces, y compris dans la salle de bain-WC. Au printemps et en été, des fragrances fleuries ; en automne, un potpourri de pommes séchées et de cannelle ; en hiver (comme ce dimanche), l'odeur épicée d'oranges piquées de clous de girofle.

L'étudiante garda pour elle son envie de demander à Micheline si elle avait eu des enfants, autre question qui lui semblait toujours inconvenante. Aucune image ancienne d'enfant n'entourait la photo du couple mais dans un autre cadre, une vieille femme était assise dans un fauteuil, un bébé sur les genoux. Autour d'elle, se tenaient debout Micheline déjà âgée et un couple avec un garçon et une fille. Tous, bien habillés, souriaient au photographe, Micheline incluse. Une vue plus récente montrait l'homme de la précédente photographie, parmi des arbres aux feuilles jaune doré et rougeoyantes, une paire de patins à glace à la main, entouré des trois enfants. Le bébé était maintenant un garçonnet aux yeux noirs plein de malice. Son frère et sa soeur arboraient des mines d'adolescents blasés mais heureux.

Charlotte avait fait le rapprochement avec ce que Hakim lui avait raconté et avait supposé qu'il s'agissait du neveu de Micheline. Il avait proposé à sa tante d'adhérer à l'association. Elle n'avait pas dit non ; il avait fait les démarches et payait les repas. La famille était installée au Canada et revenait rarement en France.

Deux mois après l'épisode des photographies, lors de leur cinquième repas commun, Charlotte avait constaté la présence d'une carte postale – Bons baisers de Montréal – posée à côté des cadres. Réfrénant sa curiosité, elle n'avait pas osé la retourner mais la semaine suivante, elle avait apporté la plante verte.

***

Charlotte croqua dans une des olives ajoutées à la sauce tomate des lasagnes pour en relever la saveur. Elle regarda Micheline et lui sourit. Durant le repas, Charlotte tentait parfois de susciter une réaction de sa part en commentant les plats. Le gratin dauphinois du dimanche précédent avait été délicieux ; le velouté de cresson était une très bonne idée, on l'avait agrémenté de croûtons de pain que Charlotte avait fait revenir à la poêle. Le fondant au chocolat était savoureux mais les pommes étaient farineuses, ce n'était pas la saison. Micheline acquiesçait généralement de la tête.

Fait rare, le téléphone sonna et emplit la cuisine de son appel strident. Micheline, prenant appui sur la table, se leva pour décrocher le combiné posé sur le bahut.

— Allo !

— Fffrrrrffff (Charlotte n'entendit pas l'interlocuteur de Micheline mais perçu un léger crépitement.)

— Non, Zohra, merci, mais pas cette semaine, je suis fatiguée, répondit Micheline.

— Frrffrf

— Oui. Bon dimanche !

Micheline revint s'asseoir en s'excusant. Charlotte dodelina la tête pour lui signifier que cela n'avait pas d'importance ; elle trouvait même cela rassurant de savoir que Micheline avait une vie sociale en dehors des dimanches. Au cours des précédentes rencontres, Zohra avait déjà appelé. Lors d'un rassemblement de l'association, Charlotte avait interrogé Hakim à son sujet. L'animateur avait hésité puis, devant la mine suppliante de la jeune fille, avait fini par lui révéler le peu de choses qu'il savait par l'intermédiaire du neveu de Micheline. Les jeudis, la dénommée Zohra invitait parfois Micheline à partager un couscous chez elle. Arrivée dans les années 1960 d'Algérie avec son mari, Zohra s'était retrouvée veuve avec des enfants à charge. L'employeur de Micheline recrutait une aide pour la cuisine. Les deux anciennes collègues de travail avaient continué à se voir

***

Un jappement se fit entendre depuis la rue, Micheline sursauta. Charlotte posa sa main sur la sienne, ce qui apaisa la vieille dame. Un dimanche de mai, deux chiens s'étaient bruyamment battus sur le trottoir en face de la maison. Micheline s'était figée, comme perdue, ses yeux laissaient alors transparaître toute la terreur que lui inspirait ces animaux.

Après le repas, Charlotte aida Micheline à faire la vaisselle dans le petit évier, puis Micheline s'installa dans le fauteuil de la chambre, à côté de la fenêtre. Charlotte enleva ses chaussures et se mit en tailleur, en face d'elle, sur le lit médicalisé. Elle commença à lire le texte qu'elle avait apporté ce dimanche. Elle avait choisi À la ligne de Joseph Ponthus. Micheline eut l'air d'aimer ce choix et Charlotte en fut ravie.

Un jour, au retour des vacances d'été, en allant chercher un torchon dans l'armoire, Charlotte avait découvert que Micheline conservait quelques ouvrages. À la rencontre suivante, elle avait amené un premier livre. Micheline avait semblé apprécier, et l'habitude était alors venue à Charlotte de lui faire la lecture. D'abord quelques minutes, un quart d'heure, puis une demi-heure, des poèmes, puis d'autres textes. Andrée Chedid, Guillevic, Aimé Césaire furent convoqués, puis dans le désordre et sans logique apparente – Charlotte piochait dans sa bibliothèque ou à la médiathèque municipale – étaient apparus Boris Vian, Gustave Flaubert, Sawako Ariyoshi... Charlotte prenait une page au hasard et lisait ; Micheline l'écoutait en regardant le ciel, toujours. Avec le temps, la diction de la jeune fille s'en était améliorée et elle s'en amusait. Durant ces instants, Micheline faisait preuve d'une attention particulière et son regard reprenait vie.

Début novembre, Charlotte avait manqué de louper le bus du matin et, dans la précipitation, avait oublié le livre qu'elle avait préparé. Après le repas, quand vint l'heure de la lecture, elle s'excusa auprès de Micheline et lui demanda si elle possédait un ouvrage. Micheline avait sorti de l'armoire un vieil exemplaire aux feuilles jaunies : Le mariage de Figaro. Tandis que Charlotte en lisait des extraits, elle avait remarqué que les lèvres de la vieille dame bougeaient comme si elle prononçait silencieusement certaines répliques. L'étudiante en déduit que son amie, en d'autres temps, d'autres lieux, avaient dû jouer la pièce. Rien d'étonnant pour une oeuvre classique.

***

Quatre heures sonnèrent au clocher de l'église, il était temps pour Charlotte de partir, le bus passerait dans dix minutes et il ne fallait pas le rater. Pendant un mois, elle ne reviendrait pas. Les vacances de Noël commençaient tout juste, elle rentrait dans sa famille, puis une période d'examen s'ouvrait à l'université ; elle ne pouvait se permettre d'échouer, aussi ses week-ends seraient pris par les révisions. Néanmoins, imaginer Micheline seule pour Noël lui serrait le coeur. Heureusement, Hakim lui avait promis de passer.

— Ça ne me dérange pas, je t'assure, lui avait-il dit. Je suis musulman, ma famille ne fête pas vraiment Noël, tu sais. (Hakim avait, lui aussi, une affection particulière pour la vieille dame.)

Charlotte enfila son manteau. Micheline, peu coutumière du fait, la raccompagna jusqu'à la porte et lui tendit un petit paquet cadeau qu'elle sortit de l'armoire.

— Pour Noël, lui souffla-t-elle.

— ... Merci, merci, répondit Charlotte, en la fixant pendant d'éternelles secondes, avant de lui faire une bise sur la joue et de partir en la saluant. À bientôt !

Micheline avait levé la main en un léger signe de salut et Charlotte avait vu un léger sourire se dessiner sur son visage.

***

Assise sur le muret qui entourait le vieux lavoir du village, Charlotte, emmitouflée dans une couverture, feuilletait l'un des trois ouvrages offerts par Micheline et qu'elle venait juste de découvrir en ouvrant le colis de son amie. Malgré le froid, elle était venue dans cet endroit pour l'ouvrir et trouver un peu de solitude afin d'échapper quelques heures aux tumultes des retrouvailles joyeuses mais fatigantes des fêtes de fin d'année. Elle aimait ce lieu intemporel, isolé du bourg par un rideau d'arbres. Avant sa lecture, Charlotte eut envie d'entendre la voix de Micheline. Elle composa le numéro de téléphone mais personne ne décrocha.

Le lendemain matin, elle recevrait un SMS de Hakim qui l'informerait de la mort de Micheline la veille. Son aide à domicile l'avait trouvée, sans vie, dans son fauteuil près de la fenêtre. Le faire-part paraitrait deux jours plus tard. Il évoquerait le décès de Madame Micheline, Andrée, Mireille Caplot, née Bertin, Survivante des camps de Ravensbrück et Buchenwald, partie rejoindre les siens, le 5 janvier 2025 à l'âge de 96 ans.

Charlotte lisait dans la fraîcheur de ce premier dimanche de janvier.

(…)

Je suis revenue d'entre les morts

et j'ai cru

que cela me donnait le droit

de parler aux autres

et quand je me suis trouvée en face d'eux

je n'ai rien eu à leur dire

parce que

j 'avais appris

là-bas

qu'on ne peut pas parler aux autres

(…)*

Les trilles d'un rouge-gorge perçaient par moments le faux silence ; Charlotte levait alors la tête, et en pensant à Micheline, elle écoutait l'oiseau, le bruit de l'eau, le sifflement du vent dans les branches des chênes. Un rayon de soleil perça les nuages et réchauffa quelques instants le visage de Charlotte. Elle ferma son livre, le rangea avec les autres dans son sac, se leva et reprit le chemin vers la maison familiale.

* Extraits de Mesure de nos jours, Charlotte Delbo, 1997

SECOND PRIX :

La chaise vide

Vincent MORIVAL

Chaque dimanche, je prends le même chemin. Après avoir dissimulé mes affaires derrière un arbre, juste à côté de de la fontaine Sainte-Radegonde, je traverse le parc et fais une halte sur la passerelle qui porte elle-aussi le nom de cette princesse allemande. Une femme qui a, selon un panneau que j'ai lu, fui son époux, un roi dont j'ai oublié le nom. À chaque passage, je me demande ce qui l'a poussée à partir. Une dispute ? Une blessure plus ancienne ? Je pourrais faire une recherche sur Internet ou aller à la bibliothèque, mais je préfère ne pas savoir. J'aime mieux entretenir ce mystère, imaginer et faire des parallèles avec ma propre histoire.

Quand les cloches de l'église sonnent onze heures, je me remets en marche et je descends la rue des Mésanges dont j'aime particulièrement le nom. En effet, je pourrais passer des heures à regarder ce petit oiseau aux reflets bleutés venir picorer les graines et les cacahuètes que je mets à leur disposition lorsque je parviens à m'en procurer.

Je m'arrête toujours au même endroit et je m'installe sur un muret de pierres, juste en face d'un jardin dont je connais les moindres recoins. Il suffit que je me redresse un peu pour apercevoir, au-dessus de la petite palissade, chaque détail familier. Il y a cette grande table en bois récupérée chez mes grands-parents, un parasol rouge, un peu délavé par les étés, qui permet de la maintenir à l'ombre et, selon les saisons, des pots de fleurs qui colorent la terrasse. En ce moment, ce sont des géraniums rouge vif et une sorte de palmier dont les feuilles, haut perchées, me rappellent que je l'ai moi-même planté. Mais ce n'est pas ce qui retient mon attention. Non, ce qui capte mon regard chaque dimanche, c'est cette simple chaise noire, en plastique, achetée dans un magasin de bricolage du coin. Rien de remarquable, en réalité, ce n'est ni un fauteuil de roi, ni un mobilier d'exception. Et pourtant, elle a quelque chose : elle est vide. Toujours vide.

J'ai commencé à revenir ici à la sortie de l'hiver, un jour d'avril où il faisait trop froid pour rester sous ma tente mais trop beau pour aller s'enfermer dans un accueil de jour, au milieu d'autres naufragés du monde. Je ne saurais dire ce qui a guidé mes pas, peut-être une habitude ancienne, peut-être un simple élan du cœur, toujours est-il que, perdu dans mes pensées, je me suis retrouvé devant cette maison où tant de souvenirs dorment encore.

C'est en entendant des voix que j'ai émergé de ma rêverie. En cette belle journée de printemps, toute la famille était réunie sur la terrasse pour le repas dominical. Une belle journée, lumineuse, rythmée par les tintements des couverts et les éclats de rire. Je suis resté dissimulé, à distance, mais je n'ai rien perdu de la scène. Mon attention s'est tout de suite posée sur elle, une femme aux cheveux blonds attachés en chignon, la soixantaine élégante, un tablier aux couleurs de la Corse noué à la taille. Elle allait et venait, portant les plats, veillant à chacun. Son corps avait gardé ces courbes que je n'ai jamais oubliées. Elle n'a pas changé… ou si peu. À ses côtés, un homme, le visage marqué par des traits familiers, un peu carrés. Il lui a toujours ressemblé, c'est son fils, cela ne fait aucun doute. En face de lui, sa compagne, douce, attentive, et une petite fille de six ou sept ans à laquelle elle dédie une tendresse infinie. Je ne connais pas son prénom, je ne l'ai jamais vue et mon cœur se serre en pensant à tout ce que j'ai manqué depuis mon départ.

Ce jour-là, j'ai tout observé de loin : les verres qui s'entrechoquent, les rires qui éclatent, le gâteau qu'on découpe comme un petit rituel... Je n'aurais pas dû faire le voyeur, j'aurais dû détourner les yeux et respecter leur intimité mais je n'ai pas pu. Parce qu'il y avait cette chaise en bout de table. Vide. Et depuis, une question me hante : Pour qui était-elle ? Et pourquoi n'est-elle amais occupée ? Répondre à cette question m'entraînerait vers des abysses dont je ne veux pas m'approcher. Pas encore.

Depuis ce jour, je suis revenu chaque dimanche. Certains vont à la messe, moi, j'ai mon muret, mais au fond, la démarche est la même : essayer de s'élever un peu au-dessus de sa condition, prier à sa manière, rêver d'un avenir auquel on n'a pas encore tout à fait renoncé à espérer.

Je suis moins discret désormais. Peut-être que les habitants de la maison qui se réunissent sur la terrasse chaque dimanche ensoleillé ne me voient pas ? Ou peut-être qu'ils font semblant ? Je ne sais pas. Ce n'est pas grave, de toute façon, je ne demande rien, je regarde, j'imagine, je participe à ma façon.

Dans ma tête, je suis assis sur cette chaise vide. Je ris aux blagues du jeune homme, je m'attendris aux propos de la petite fille, je fais mine de protester face aux attentions de la jeune femme qui prend soin de moi et j'échange des regards complices avec la jolie blonde. Dans ce monde inventé, je suis à ma place et il est si facile de s'y évader… et si douloureux d'en revenir. Car la réalité, elle, elle ne pardonne pas.

Je suis un homme âgé, usé, marqué par la vie à la rue, trop fier pour revenir en arrière. Je suis un homme qui n'a pas eu le courage d'affronter ses démons et qui, par simple couardise, a préféré prendre le large, couper les amarres plutôt que de se battre pour la vie qu'il appréciait. J'ai voulu croire que ceux qui m'aimaient vivraient mieux sans la présence quotidienne de ma souffrance, sans l'expression journalière de mes tourments. Et sur ce point, au moins, j'ai raison. L'insouciance qui règne entre eux est un spectacle que je ne me lasse pas de contempler.

Même les dimanches où il pleut, je viens. Personne ne sort ces jours-là. Le parasol est replié, la table déserte, les chaises rangées et alignées contre le mur… Toutes sauf une. Toujours la même, celle du bout qui n'est jamais occupée. Non, celle-là ne bouge pas, quelles que soient les conditions météorologiques, exposée aux vents et à la pluie qui l'arrose comme elle le fait pour moi, de l'autre côté de la rue, sur mon muret. Trempé, je l'observe en silence et refoule les questions qui tourbillonnent dans ma tête, comme des feuilles en automne. J'essaie de me raccrocher à ce que je distingue à travers les vitres embuées. Je devine les silhouettes familières : Toujours cette jolie blonde qui s'active dans la maison, la petite fille qui grandit et joue, ses parents dont la simple présence égaie le domicile. Et moi, je reste là. Dehors. Spectateur obstiné d'une vie qui aurait pu être la mienne.

Aujourd'hui encore, je suis assis sur mon muret. L'air est chaud malgré la brise venue du large qui effleure doucement les feuillages. De l'autre côté de la rue, la famille est attablée et déguste un rôti qui me fait saliver à distance, éveillant un appétit que je croyais éteint. Le dessert semble se faire attendre et la petite fille est autorisée à quitter la table. Elle attrape un ballon un peu trop gros pour elle et commence à taper dedans, maladroitement. Ses gestes sont hésitants, légers, elle s'amuse. À un moment, elle s'arrête et lève les yeux. Nos regards se croisent mais elle ne baisse pas les siens. Au contraire, elle me sourit. Un sourire lumineux, entier, sans prudence ni gêne, un de ces sourires que seuls les enfants savent offrir aux grandes personnes cabossées que nous sommes. Et pendant quelques secondes, le temps s'arrête. Plus de bruit, plus de distance, juste ce fil invisible qui nous relie. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai l'impression d'exister, de ne plus être une ombre au bord du monde mais quelqu'un, ici et maintenant. J'ai envie de me lever, de traverser, de la rejoindre mais quelque chose me retient encore. Une peur sourde, ancienne. Celle de déranger, de ne pas être à ma place. Celle qu'on ressent quand on a trop longtemps été absent.

Puis tout bascule. La petite fille en effet reporte son attention sur le ballon. Elle le fixe, se concentre et frappe de toutes ses forces. La balle s'élève, survole la palissade et atterrit au milieu de la route, à quelques pas de moi. Elle court aussitôt prévenir son père.

Je devrais fuir, je le sais, c'est ce que j'ai toujours fait. Disparaître avant qu'on ne m'interroge, qu'on me reconnaisse, qu'on me renvoie ce que je redoute, mais je reste là, figé, tétanisé, spectateur d'une scène dont je sens qu'elle va me happer.

La fille tire son père par la main jusqu'au portillon. J'entends la serrure récalcitrante comme elle l'a toujours été, déjà à l'époque. C'est à ce moment-là seulement que mes jambes acceptent de me porter et que je me lève. Trop tard, la porte s'ouvre, la petite fille s'élance et récupère son ballon. Son papa est resté en retrait, devant la palissade. Il m'observe en silence. Son visage est indéchiffrable, tendu peut-être ou simplement surpris. Je n'ose pas le fixer trop longtemps, mais sa fille, elle, ne voit pas ce qui se joue entre les adultes. Elle ne connaît ni les fautes, ni les silences, seulement la joie simple d'un ballon retrouvé et d'un inconnu qui ne l'est peut-être pas tout à fait.

Elle s'approche de moi et me tend le ballon et m'invite de sa petite voix claire que je découvre, ahuri, pour la première fois.

— Papy, tu viens jouer avec moi ? Si on est sages, je suis sûre que Mamie te laissera manger du gâteau au chocolat. Elle a dit que c'était ton préféré.

Je ne réponds pas. Je ne peux pas. Ma gorge est serrée, mon cœur cogne trop fort. Mais quelque chose en moi s'ouvre, doucement lorsque je me saisis de la balle. Comme une main qu'on aurait oubliée tendue depuis des années. Et pour la première fois, je n'ai plus envie de fuir.

— Ta place est libre, Papa, intervient doucement mon fils en désignant la chaise vide.

Sa voix est calme mais ses yeux ne le sont pas. Il inspire puis continue, un peu plus bas.

— Cela fait des années qu'on t'attend... plusieurs mois qu'on te voit là, assis sur ton muret, sans jamais oser venir à ta rencontre. On ne voulait pas te brusquer, tu sais ? Mais... cela ferait vraiment plaisir à Clara que tu te joignes à nous.

Il hésite. Son regard cherche le mien.

— Et elle a raison, Maman a préparé ton gâteau préféré. Comme chaque dimanche depuis que tu es réapparu. Elle ne te le dira jamais, tu la connais... mais tu lui manques.

— Tu nous manques aussi, conclue-t-il alors que sa voix vacille et tremble sous l'émotion.

S'il te plait, ne fuis pas… Ne pars pas, pas cette fois. Je ne crois pas qu'on pourrait le supporter.

Je reste figé, les larmes aux yeux. Je réalise que cette joie que j'observe de loin depuis des mois, celle que je pensais intacte, est en réalité teintée de douleurs, traversée de manque. Mon absence a fait des ravages aussi chez ceux que j'ai abandonnés. Et pourtant... Ils m'ont attendu, ils m'attendent encore. Ils ont laissé la chaise vide. Pour moi… Je n'arrive pas à y croire...

— Il faudra juste te laver les mains, Papy, intervient Clara avec un sérieux irrésistible. Sinon t'auras pas de gâteau. Mamie, elle rigole pas avec les bactéries.

Je ris à travers mes larmes. Et puis, sans même y penser, je fais ce que je n'ai pas su faire depuis des années. Je franchis les quelques pas qui nous séparent et j'ouvre les bras. Mon fils s'y jette. Et moi, je m'effondre. Pas physiquement. Intérieurement. Je pleure sans chercher à me retenir, et lui aussi. Mais il ne recule pas, il me serre contre lui, comme un gamin qu'on retrouve après l'avoir perdu dans la foule.

Et puis, elle apparaît. Ma femme, mon épouse, celle que j'ai tant aimée… Tant fuie… Son regard est le même que jadis, quand je rentrais de mes soirées au bar du village. Mélange de reproches, d'inquiétude et d'amour… inaltéré. J'ignore comment combler le gouffre, par où commencer. Les mots sont lourds, emmêlés, trop nombreux. Clara, ma petite-fille, me prend à nouveau la main et je me laisse faire.

— Mamie, t'as bien fait de garder la chaise vide, lance-t-elle. Papy va pouvoir s'asseoir et manger ton super bon gâteau ! Il va se laver les mains avec moi, promis !

Je croise à nouveau le regard de ma femme. Elle ne dit rien mais dans ses yeux, je lis tout ce que les mots ne peuvent pas dire. La blessure est présente, c'est certain, mais j'y lis aussi, à mon grand soulagement, un pardon silencieux. Alors, je suis Clara. Petit détour par la salle de bain où je me débarbouille et apprécie ce savon qui sent toujours la lavande. Et puis, nous revenons pas à pas, jusqu'à la terrasse.

J'avance vers LA chaise, cette chaise noire, banale, que j'ai tant contemplée… Et je m'y assois. Elle n'est plus vide, c'est tout ce qui compte. Pour le reste, on verra. Une chose à la fois.